【2025年最新版】タクシー業界の未来とは。 AI・自動運転到来でドライバーの仕事はどう変わる?

AIや自動運転の技術が急速に進化する中、「いずれタクシードライバーの仕事はなくなるのでは?」と不安に感じる方もいるでしょう。しかし、実際にはまだ人の手によるサービスが必要な場面は多く、タクシー業界は変化しながらも新たな役割を模索しています。この記事では、AI・自動運転の現状と未来、2025年以降に求められるタクシードライバーの役割やライドシェアとの違いなどを紹介します。

目次

【タクシー業界の未来と将来性】

AIや自動運転技術の進化に期待が集まる一方、タクシー会社への就職・転職を考えている方にとって、業界の将来性は気になるところです。結論からいえば、現時点でタクシードライバーの仕事がなくなる心配をする必要はありません。技術の進化と共存しながら、タクシードライバーの仕事は今後も重要な役割を果たしていくと考えられています。

理由1:高齢化社会と個別移動のニーズ増加

日本は2025年に団塊世代が後期高齢者となり、移動サポートの需要がさらに拡大します。特に以下のような背景から、タクシーの需要は今後も伸びると考えられています。

・免許返納や運転困難な高齢者が増加し、自家用車以外の移動手段が必要に

・通院や買い物、外出など日常的な移動サポートの需要拡大

・公共交通機関よりも感染リスクが低く、安心な移動手段

・少子高齢化が進む地方では“生活の足”として不可欠

これらのことから、今後も地域に密着した移動サポートとして個別輸送(タクシー)サービスや乗務員は社会的役割・需要が拡大すると見込まれています。

理由2:インバウンド需要の回復

新型コロナウイルスの影響で一時落ち込んだ観光需要も、感染状況が落ち着き始めた2022年以降は着実に回復傾向にあります。訪日観光客(インバウンド)の増加は、タクシードライバーにとっても大きなチャンスです。

・語学力や地理知識を活かして「観光タクシー」として活躍できる

・接客スキルを高めればリピーター獲得の可能性も

・インバウンドは安定収入につながる重要な収益源

など、語学+接客スキルを持つドライバーは、さらに活躍の場を広げることが可能です。

理由3:若者の車所有率低下

近年、若年層を中心に車離れの傾向が進んでいることも、今後タクシーの需要が高まる要因のひとつとして挙げられます。

若年層の車離れの理由には、以下のような背景があります。

・近年の物価高騰にともなう新車・中古車の価格上昇

・ガソリン代・保険料・駐車場代などの維持費の負担が大きい

・カーシェアリングやレンタカーサービスの普及により「所有から利用」へ価値観が変化

こうした状況から、都市部では自動車を所有せず、必要なときだけタクシーを利用するというライフスタイルが主流になりつつあります。

【AI・自動運転の進化でドライバーの仕事はどうなる?】

自動運転技術の進展と影響

近年、日本でも自動運転技術の研究・実証実験が進んでおり、将来的にはタクシー業界にも大きな影響を与えると期待されています。

実際に、「2025年に限定地域でレベル4※(無人走行) の導入40か所」「2030年には100か所へ拡大」する方針を打ち出しており、一部地域では限定的な自動運転サービスが始まりつつあります。

※自動運転レベル4は、特定の条件下で車両が完全に自動運転を行い、ドライバーの操作が不要なレベルです。ただし、利用可能な場所や状況に制限があります。

しかし、現時点では法整備や安全性の課題が多く、全国的な普及にはまだ時間がかかると見られています。特に、悪天候や複雑な都市環境、高齢者や観光客など多様な乗客への柔軟な対応といった面では、AIよりも人間の判断力や接客力が求められる場面が多く残っています。

こうした背景から、タクシードライバーという職業は今後もしばらくの間、必要とされ続けるでしょう。

また将来、自動運転が普及した場合でも

・人ならではのサービスがより重視されるようになる

・乗車時のトラブル対応や、車内の清掃・点検といった運行管理者は必要

・自動運転車を遠隔で監視・操作する「リモートドライバー」や「運行オペレーター」といった新しい職種の誕生

が予想されており、ドライバーの役割は少しずつ変わっていく可能性があります。

※国土交通省 自動運転の実現に向けた動向について

【タクシードライバーの仕事の変化】

ライドシェアサービスの参画

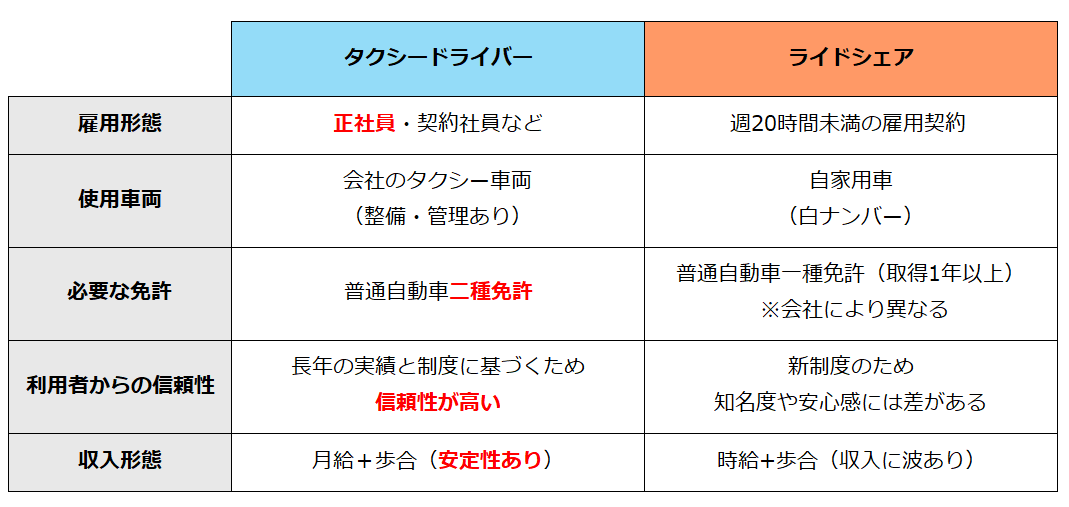

2024年から始まった「日本型ライドシェア」。一見似ている働き方ですが、タクシーとの違いを比較するとその差が明確になります。

<高い信頼性が魅力のタクシードライバー>

ライドシェアの運転手は普通免許で業務が可能であり、自由な働き方ができるうえに、エリアや時間帯によってはタクシードライバーの人手不足を補う重要な存在となっています。会社によっては、二種免許保有者に限って採用しているところもあります。

一方で、二種免許は、お客様を安全に運ぶための厳しい試験や講習を経て取得するものです。タクシードライバーは二種免許を取得し厳しい試験や講習を受けた“プロの運転手”で、安全運転の技術や接客マナー、緊急時の対応力なども求められます。

そのため、タクシードライバーは法的にも社会的にも「安全・安心を提供する専門職」とされており、高齢者や観光客、深夜帯の利用など、安全性が重視される場面では今後も高い需要が見込まれます。

<タクシーとライドシェア、どちらが働きやすい?>

どちらを選ぶか迷っている方には、タクシードライバーをおすすめします。

その理由のひとつが「安定性と安心感」です。タクシードライバーは二種免許を取得し、正規の営業車両で法的なルールに則って運行します。事故時の補償や安全管理体制も整っており、運転のプロとしての信用もあります。さらに、タクシー会社に所属することで、収入や勤務環境の面でもサポートが受けられます。

また、ライドシェアは日本ではまだ法整備が追いついておらず、運行地域や時間にも制限があるのが現状です。安心して長く働けるのはタクシードライバーだといえるでしょう。

<ライドシェアの採用条件について>

ライドシェアは普通免許で始められる気軽さが魅力で扶養に入っている主婦・主夫さん、学生、個人事業主などの会社との週20時間未満などスキマ時間で働きたい方が対象です。すでに週40時間以上の労働契約を結んでいると、採用プロセスに進めない場合があります。

また、「副業やアルバイトで副収入を得たい」と考える方もいると思いますが、その場合も、自家用車を使うため車両維持費や保険リスクを自己負担する必要があります。そういった点からも、さまざまなサポート体制が整っているタクシー会社でドライバーとして勤務するメリットは大きいといえます。

スキルの重要性と新しい役割

<テクノロジーが進化しても求められる「人の力」>

自動運転技術や配車アプリ、ライドシェアの普及が進んでも、「人によるサービス」は代替できません。

・安全を守る高い運転技術

・丁寧で柔軟な接客・コミュニケーション力

・高齢者・障がい者・妊婦・お子様連れへの乗降サポート

・荷物の積み下ろしや酔客への配慮などの“人間的なケア”

こうした対応は、現時点ではAIや自動運転では代替できない、かつ人間にしかできない重要なサービスです。

<移動+αの体験価値を提供する存在へ>

また、インバウンド需要の回復・拡大により、タクシーは「単なる移動手段」から「体験の一部」へと役割が広がっています。

そのため、今後は次のようなスキルがより重要になっていきます。

・外国語での接客対応

・観光客への文化案内や地元スポットの紹介

・旅行中の不安を和らげる親切で的確なサポート

お客様の命を預かるタクシードライバーには、「安全運転」と「心地よい接客」の両方が不可欠です。

自動運転の時代になっても「人にしかできないサービス」を提供するドライバーの価値は変わらないといえるでしょう。

【まとめ】

AIや自動運転の進化は進んでいますが、完全自動化にはまだ時間がかかり、"人にしかできないサービス"の価値はむしろ高まっています。

・高齢化や観光復活でニーズが増加

今後もタクシー業界は“変化”とともに“成長”する産業です。

もし、「人と接する仕事がしたい」「安定した環境で働きたい」と思っているなら、タクシー業界はあなたの活躍の場になるかもしれません。

少しでもタクシードライバーに興味があるなら、まずは話を聞いてみるだけでもOKです。

リモート会社説明会も実施中!

・高齢化や観光復活でニーズが増加

・ライドシェアとの差別化で安定性も抜群

・接客・判断力・語学スキルが活かせる仕事

今後もタクシー業界は“変化”とともに“成長”する産業です。

もし、「人と接する仕事がしたい」「安定した環境で働きたい」と思っているなら、タクシー業界はあなたの活躍の場になるかもしれません。

少しでもタクシードライバーに興味があるなら、まずは話を聞いてみるだけでもOKです。

リモート会社説明会も実施中!