タクシー乗務員の労働時間(勤務時間)は?働き方や休憩の取り方、収入の実態を解説

タクシー乗務員の仕事と聞くと、どのようなイメージを思い浮かべるでしょうか?中には「労働時間が長く、プライベートとの両立が難しいのでは?」と感じる方もいるかもしれません。

しかし実際には、国の規制や会社の仕組みにより労働時間や休憩はきちんと管理されており、安心して働ける環境が整っています。また、勤務形態も多様で、自分のライフスタイルや収入の希望に合わせて選択可能です。

この記事では、タクシー乗務員の勤務時間や収入、休憩制度について遠鉄タクシーでの具体例を交えながら解説します。タクシー業界に興味がある方や新しい働き方を探している方は、ぜひ参考にしてください。

目次

タクシー乗務員の勤務時間は長い?実態とイメージのギャップ

タクシー乗務員は「長時間労働で大変」というイメージを持たれることもあります。しかし、実際には国の規制や会社の仕組みによって労働時間や休憩はしっかりと管理されています。

まずは、長時間労働のイメージがある背景と、タクシー乗務員の実際の労働時間、国の規制や企業の取り組みについて解説します。

なぜ「タクシー乗務員=長時間労働」のイメージがあるのか

タクシーは24時間営業のイメージが強く、乗務員は「常に働き続けているのでは?」と思われがちです。

とくに、1回の勤務時間が長い隔日勤務や待機時間があることが「長時間労働」の印象につながっています。また、深夜帯や早朝にも運行しているため、昼夜を問わず働き続ける厳しい仕事だと誤解されやすいのです。

しかし、実際にはタクシー乗務員が無理な長時間労働を行うことはなく、ドライバーの労働時間は国によって規制されています。

実際の労働時間の平均と国の規制

全国ハイヤー・タクシー連合会の「令和 6年タクシー運転者の賃金・労働時間の現況」によると、全国のタクシー乗務員の1ヶ月あたりの平均労働時間は約190時間です。

一般的なサラリーマン(週休2日制・フルタイム勤務)の所定労働時間(およそ173時間)と比べるとやや長い傾向にありますが、おおむね同水準といえます。また、静岡県のタクシー乗務員の1ヶ月あたりの平均労働時間は約179時間であり、一般的なサラリーマンと大きく変わりません。

加えて、タクシー乗務員の労働時間は、厚生労働省による「自動車運転者の労働時間等改善基準告示」によって基準が定められています。これは、自動車運転業務に従事する人(トラック運転手・バス運転手・ハイヤー・タクシー乗務員など)が対象となる規制です。

「自動車運転者の労働時間等改善基準告示」では、タクシー乗務員の1日の拘束時間は最大で16時間までとされています。

さらに、連続運転時間は4時間以内、隔日勤務の場合は3時間以上の休憩を必ず取ることが定められています。また、勤務の合間には8時間以上の休息を確保することも義務付けられており、無理な連続運転を防ぐ仕組みになっています。

こうした国の規制により、タクシー乗務員が過剰な長時間労働を強いられることはなく、健康と安全を守りながら働ける環境が整えられています。

労働環境改善への取り組み

タクシー業界では、国の規制に加えて各社でも労働環境の改善に取り組んでいます。

例えば、勤務前後には必ず点呼を行い、アルコールチェックや体調確認を通じてドライバーの安全運行を管理しています。とくに、拘束時間が長い勤務形態では、3時間以上の休憩を確実に取るよう義務付けられ、仮眠や食事を挟みながら無理のない運行ができるようになっています。

また、近年は働き方改革の影響もあり、休憩取得ルールやシフトの柔軟化を進める会社も増加しています。「連続運転は最大4時間まで」「一定時間ごとに休憩を取る」といった国の基準に基づきながら、社内でも休憩の取り方を指導し、十分な休憩を取得しているか点呼で確認するなどの工夫も見られます。

こうした取り組みにより、タクシー乗務員が安心して働ける環境づくりが進んでおり「長時間労働で過酷」という従来のイメージとは異なる実態が広がっているのです。

タクシー乗務員の勤務形態と1日の流れ

タクシー乗務員の勤務形態は複数あり、それぞれ勤務時間の長さや生活リズムに違いがあります。そのため、自分のライフスタイルや収入の希望に合わせて選択できる点が魅力です。

ここでは代表的な勤務形態と1日の流れを紹介します。

ここでは代表的な勤務形態と1日の流れを紹介します。

隔日勤務

隔日勤務は1日あたりの拘束時間が長い一方、翌日が休みになる勤務形態です。月の勤務回数は12回前後と少なく、まとめて働いてしっかり休むことができます。

スケジュール例:

20時間~21時間勤務

朝出庫 → 日中営業 → 夕食休憩 → 深夜営業 → 仮眠 → 早朝帰庫 → 明け休み

日勤

日勤は朝から夕方までの勤務形態で、規則正しい生活リズムを保てるのが特徴です。子育て世代や昼間に活動したい人に向いています。

スケジュール例:

9時間~10時間勤務

朝出庫 → 午前の営業 → 昼休憩 → 午後の営業 → 夕方帰庫

夜勤

夜勤は夕方から深夜にかけて働く勤務形態です。深夜帯はタクシーの需要が多く、割増料金もあるため効率よく稼ぎやすいのがメリットです。

スケジュール例:

9時間~10時間勤務

夕方出庫 → 夜間営業 → 深夜の繁華街 → 休憩 → 早朝帰庫

4勤2休勤務

4勤2休勤務は、4日連続で勤務したあとに2日休む勤務形態で、週休2日制に近い規則的な働き方ができます。

勤務形態によっては日勤と夜勤の両方を組み合わせるケースもあり、生活リズムを一定に保ちながら、効率よく稼げるのが特徴です。

スケジュール例:

9時間〜14時間

4日勤務(朝〜夕方/または夕方〜深夜) → 2日休み → サイクル繰り返し

パート勤務

パート勤務は週数回や短時間で働く勤務形態です。主婦層やシニア世代にも人気があります。

スケジュール例:

週2〜3回、数時間だけ営業に出る勤務など

タクシー乗務員の労働時間と収入の関係

タクシー乗務員の収入は、勤務形態によって特徴が異なります。ここでは「稼ぎやすさ」「生活リズムとのバランス」「柔軟性」の観点から、それぞれの働き方を見ていきましょう。

稼ぎやすさを重視するなら「隔日勤務」「夜勤」

隔日勤務は1回の拘束時間が長い分、少ない勤務回数でも効率よく売上を上げやすい勤務形態です。夜勤も、深夜帯のタクシー需要が多く、割増料金も適用されるため高収入を狙いやすい勤務形態です。

ただし、隔日勤務は1回あたりの拘束時間が20時間前後と長く、体力的な負担が大きい点に注意が必要です。また、夜勤は生活リズムが昼夜逆転しやすいため、体調管理や睡眠の確保が欠かせません。

いずれの勤務形態も稼ぎやすい反面、健康管理に気を配ることが重要になります。

生活リズムと収入のバランスを重視するなら「4勤2休」「日勤」

4勤2休は完全週休2日制に近い勤務形態で、生活リズムを整えながら安定収入を得られる働き方です。一方で、日勤は朝から夕方までの勤務で家庭や子育てと両立しやすく、無理なく働きたい人に選ばれています。

収入面では隔日勤務や夜勤より少し低くなる傾向がありますが、4勤2休や日勤は、ある程度勤務日や時間を調整し効率的に稼ぐことが可能です。

健康やプライベートを重視しながら、安定した収入を得たい方に適した勤務形態です。

収入よりも柔軟性を重視するなら「パート勤務」

パート勤務は週数回の短時間でも働けるため、子育て中の方や副業の方、シニア世代にも人気の勤務形態です。フルタイムに比べれば収入は少なめになりますが、自分のライフスタイルに合わせた柔軟な働き方ができます。

歩合制と残業について

タクシー乗務員の給与体系は、多くの会社で「基本給+歩合制」が採用されています。

歩合制は、働いた「時間の長さ」ではなく「売上」に応じて収入が決まる仕組みです。そのため、長時間働けば必ず収入が増えるというわけではなく、効率よく成果を上げることが重要になります。むしろ、長時間勤務をすると、時間当たりの売上が下がってしまうこともあります。

限られた時間の中で効率的に成果を上げることが、収入を伸ばすための重要なポイントといえるでしょう。

遠鉄タクシーの働き方

ここからは、遠鉄タクシーでの具体的な働き方を紹介します。勤務形態ごとの収入の実績、残業や休憩のルールなどを知ることで、実際の働き方をより具体的にイメージできるでしょう。

勤務時間と収入事例

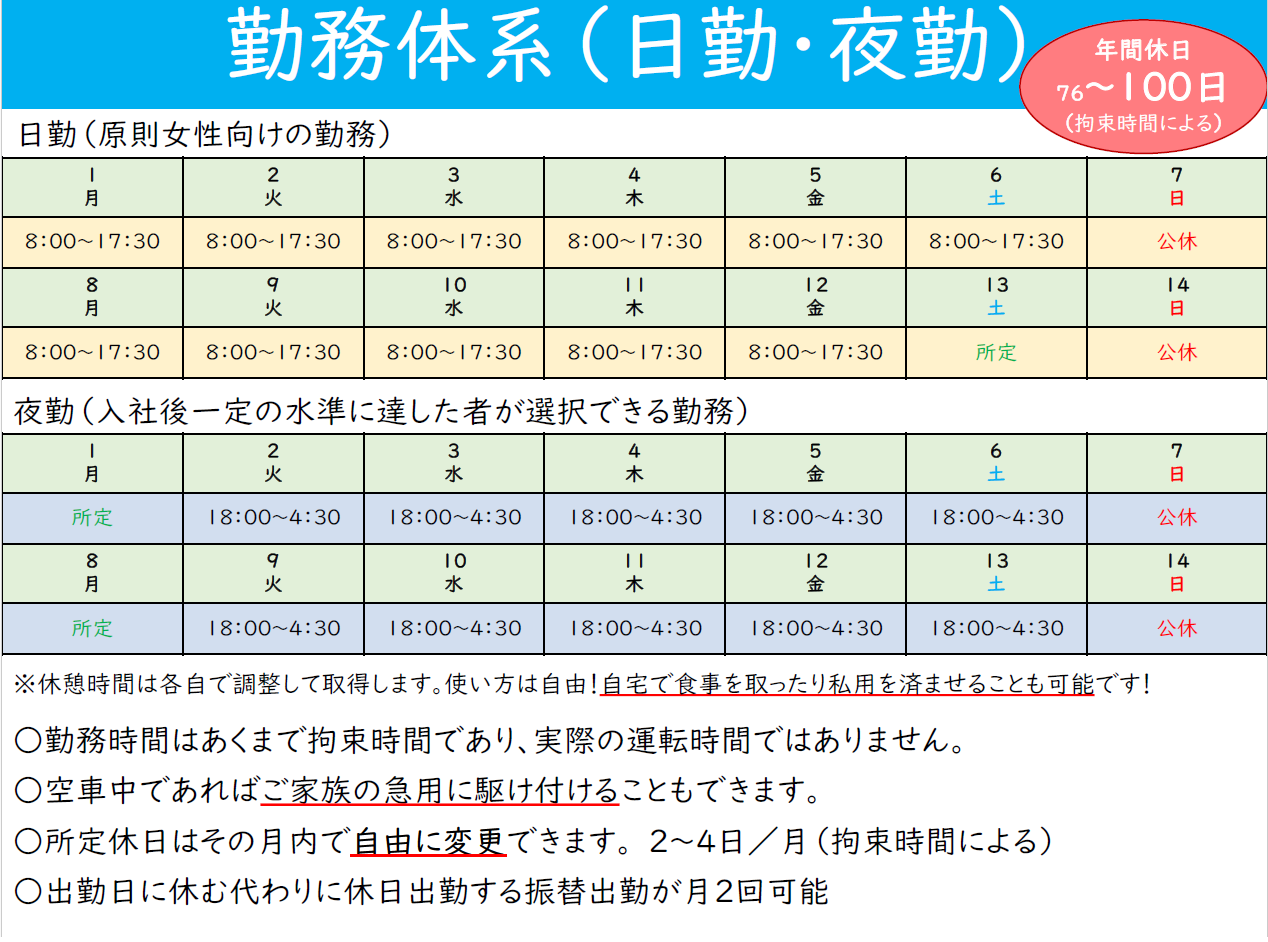

遠鉄タクシーでは隔日勤務は採用しておらず、4勤2休・日勤・夜勤が基本です。

4勤2休勤務例

①7:00~15:00 ②7:30~21:30 ③12:00~2:00 ④16:00~2:30

このように4日間の中で日勤と夜勤が組み合わされ、勤務の間には十分に休むことができるスケジュールになっています。4連勤のあとは2連休があり、体調管理や生活リズムを考慮しながら働けるのが特徴です。

日勤・夜勤勤務例

日勤:8:00~17:30、8:00~18:30

夜勤:18:00~3:30、18:00~4:30

どちらも勤務時間は9.5〜10.5時間前後で、無理なく働けるように自身の都合でに合わせてある程度調整できるようになっています。

また、2024年度の年収実績は以下の通りです。

4勤2休の年収実績

・1位:約820万円

・2位:約684万円

・3位:約672万円

日勤の年収実績

・1位:631万円

・2位:590万円

・3位:584万円

夜勤の年収実績

・1位:944万円

・2位:847万円

・3位:790万円

勤務形態によって収入の幅はありますが、どのスタイルでも安定した収入を得られることが分かります。とくに、夜勤や4勤2休は高収入を狙いやすい傾向にあります。

残業について

遠鉄タクシーでは、残業によって必ずしも収入が増えるわけではありません。長く働くほど時間あたりの売上が下がることがあるため、基本的には拘束時間通りに業務を終了する乗務員がほとんどです。また、新人教育では、退勤の1時間前から新規のお客様をお乗せしないよう教育を行っており、基本的に勤務時間が延びることはありません。

最後にご乗車いただいた客様が遠方まで向かわれる場合は、退勤時間を超えてしまう可能性もありますが、あくまで例外的です。

もし、自身の希望で残業したい場合は、前月25日までに申請をすれば「1コース(1日目の勤務)」の延長が可能です。例えば通常は7:00~15:00の勤務を、事前申請により7:00~19:00まで延長することができます。

また、申請をしても当日に「やはり延長せずに15:00で終了する」や「残業の途中で帰る」という選択も可能です。申請せずに勤務時間を延長することは認められていないため、原則として突発的な残業は発生しません。

このように遠鉄タクシーでは、残業は基本的に本人の希望制であり、会社が強制することはありません。

休憩の取り方

遠鉄タクシーでは、乗務員が安全に働けるように休憩の取り方についても明確なルールが設けられています。

休憩は最低でも1回につき10分以上、そのうち1回は30分程度を確保することが求められます。さらに、時間帯によって休憩の間隔も定められており、日中(5時〜22時)は3時間ごと、深夜帯(22時〜5時)は2時間ごとに最低1回以上の休憩を取らなければなりません。

また、居眠り運転や健康起因の事故を防ぐため、休憩中には軽く体を動かすことを推奨しています。さらに休憩の際は、空車状態でお客様を待ちながら休むのではなく、必ず回送表示に切り替え、お客様が乗車できない状態にしたうえで休憩を取ることが義務付けられています。

このように、休憩も勤務の一部としてきちんと位置づけられており、安全と健康を守るための仕組みが徹底されています。

体調管理について

遠鉄タクシーでは、乗務員の安全と健康を守るために体調管理にも社内ルールを設けています。睡眠時間が6時間未満の場合は、十分な休養が取れていないと判断され、乗務することはできません。

また、血圧が高いなど少しでも体調に異常が見られるときは、無理をせず乗務を控えるよう徹底されています。

さらに、自宅で行う携帯用アルコールチェッカーで数値が検知された場合、その日は休暇を取るか、出庫時間を遅らせる必要があります。こうした仕組みによって、ドライバー自身の健康はもとより、お客様や地域の安全も守られています。

まとめ|タクシー乗務員の労働時間は「長い」だけではない

タクシー乗務員は長時間労働のイメージを持たれることもありますが、実際には国の規制や会社の仕組みによって無理なく働ける環境が整っています。勤務形態も多様で、自分の生活スタイルや希望に合わせて選べる点も特徴です。

遠鉄タクシーでは、4勤2休や日勤・夜勤といった無理のない働き方を中心に制度を整えています。休憩ルールや残業管理も徹底されており、実際の年収事例からも安定して働ける環境であることがわかります。

労働時間の不安が先行しがちなタクシー業界ですが、遠鉄タクシーなら安心して長くお勤めいただくことが可能です。「自分らしい働き方を見つけたい」「地域に貢献しながら働きたい」とお考えの方は、ぜひ遠鉄タクシーで新たな一歩を踏み出してみてください。

少しでもタクシードライバーに興味があるなら、まずは話を聞いてみるだけでもOKです。リモート会社説明会も実施中ですので、ぜひお気軽にご参加ください。

遠鉄タクシーでは、4勤2休や日勤・夜勤といった無理のない働き方を中心に制度を整えています。休憩ルールや残業管理も徹底されており、実際の年収事例からも安定して働ける環境であることがわかります。

労働時間の不安が先行しがちなタクシー業界ですが、遠鉄タクシーなら安心して長くお勤めいただくことが可能です。「自分らしい働き方を見つけたい」「地域に貢献しながら働きたい」とお考えの方は、ぜひ遠鉄タクシーで新たな一歩を踏み出してみてください。

少しでもタクシードライバーに興味があるなら、まずは話を聞いてみるだけでもOKです。リモート会社説明会も実施中ですので、ぜひお気軽にご参加ください。